Gesellschaftswandel führt zu Beteiligung: Auf dem Weg zum „homo participatus“?

Stuttgart 21, die Nord-Süd-Stromtrassen, das Tempelhofer Feld – Auseinandersetzungen um Infrastrukturprojekte scheinen sich zu intensivieren. Und die Widerstände und Konfrontationen beschränken sich nicht allein auf derlei medial prominente Beispiele: Der Bau von Windenergieparks, Gaspipelines, Kraftwerken, Autobahnen, Schienenstrecken oder die Quartiersentwicklung rufen bei betroffenen Stakeholdern schnell Skepsis hervor. Ungeachtet der Frage, ob im Einzelfall Proteste gerechtfertigt und Alternativvorschläge realistisch sind, bedeutet dies für den Projektträger meist ein großes Ärgernis, das Zeit, Geld und Nerven kostet und ein Projekt sogar trotz langwieriger Vorarbeiten zum endgültigen Scheitern verurteilen kann.

Dieses Problem ist zwar in seiner Grundstruktur nicht neu, und man könnte dem Glauben unterliegen, dass es sich bei den bekannten Fällen nur um Ausnahmen handele. Doch was ist, wenn sich die Grenzen der Durchsetzbarkeit im Laufe der Jahre systematisch verschoben haben? Dann müsste man die Herangehensweise an solche Projekte grundsätzlich überdenken und die betroffenen Bürger und Organisationen stärker in den Planungs- und Durchführungsprozess mit einbinden. Hierfür spricht einiges.

Gesellschaftliche Veränderungsprozesse

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der von den folgenden Faktoren angetrieben wird:

- Hohe soziale Reaktionsverbundenheit: Die Bürger sind flächendeckend über Online-Medien – insbesondere Social Media – miteinander vernetzt, beobachten sich permanent gegenseitig. Hierdurch wird die sogenannte „Schweigespirale“ viel leichter durchbrochen als das früher der Fall war. Zudem organisiert man sich spontaner.

- Fragmentierung der Öffentlichkeit: Die klassische Funktion der journalistischen Medien als Meinungsbildner und Gatekeeper, der Informationen vorselektiert, hat stark an Bedeutung verloren und findet mehr und mehr über Algorithmen statt, die bestimmen, was der Einzelne zu lesen bekommt. Der Internetaktivist Eli Pariser spricht in seinem gleichnamigen Buch von einer „Filterblase“. Diese entsteht, weil Webseiten auf der Basis von gewonnenen Nutzerdaten jedem Nutzer nur solche Informationen anzeigen, die zu ihm passen. Das führt zu einer echoartigen Bestätigung, die dem Nutzer suggeriert, dass seine Meinung die weit verbreitete ist.

- Vom visionären Politiker zum Repräsentanten der öffentlichen Meinung: Auch Politiker und Parteien geben mehr und mehr ihre meinungsbildenden Rollen auf und beschränken sich stattdessen zunehmend auf die Suche nach mehrheitsfähigen Stimmungen in der Bevölkerung.

- Verunsicherung und Orientierungsverlust: Die Komplexität der Welt und der Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen und zudem heute viel sichtbarer als früher. Dieser Effekt hängt stark mit der zunehmenden Globalisierung und der Verbreitung des World Wide Web zusammen. Die resultierende Flut an Informationen, die vom Einzelnen nicht mehr befriedigend interpretiert und einsortiert werden können, verunsichert viele Menschen.

- Vertrauensverlust: Der demokratische und marktwirtschaftliche Wettbewerbsprozess verleitet die Akteure dazu, mehr zu versprechen als gehalten werden kann. Die Bürger wiederum haben deshalb mit der Zeit gelernt, nicht alles zu glauben, was ihnen über Werbung und Politkampagnen vollmundig in Aussicht gestellt wird. Der Vertrauensverlust gegenüber Autoritäten kann selbst dann zum Problem werden, wenn man sachlich bei der Wahrheit bleibt, und diese nur Gutes verheißt.

- Individualismus und Eigennutz: Die modernen westlichen Gesellschaften setzen sehr stark auf Individualität, Leistungsorientierung und materiellen Erfolg. Das motiviert zu einer verstärkten Fokussierung auf den eigenen Nutzen und entwertet die Bedeutung des Gemeinwohls, was das bekannte Kollektivgutdilemma - wer muss wofür zahlen, wer trägt den größeren Nutzen - verstärkt.

- Demokratieverständnis: Bürger lernen in einem liberalen System, dass es nicht nur gerecht ist, wenn Recht und Gesetz für alle gleichermaßen gelten, sondern dass es auch darauf ankommt, an wichtigen Entscheidungen beteiligt zu werden. Vielerorts werden deshalb mehr Mitbestimmungsrechte eingefordert. Dieses Bewusstsein wächst, je länger eine Gesellschaft auf eine demokratische Tradition zurückblicken kann. Auch aus diesem Grunde hat die Hörigkeit gegenüber Autoritäten im Laufe der bundesrepublikanischen Geschichte stark abgenommen.

Man kann über die Wirkungsstärke jedes einzelnen dieser Faktoren unterschiedlicher Meinung sein. In ihrer Gesamtheit bilden sie aber einen klaren Trend, der keinem aufmerksamen Beobachter entgangen sein kann. Seit geraumer Zeit wird diesem Trend auch in der öffentlichen Kommunikation tendenziell Rechnung getragen. Doch geht man oft nicht weit genug oder schöpft die Möglichkeiten nicht richtig aus - sei es, weil man die Problematik nicht tief genug erfasst hat oder weil man die handwerklichen Schwierigkeiten einer angemessenen Bürgerbeteiligung gründlich unterschätzt.

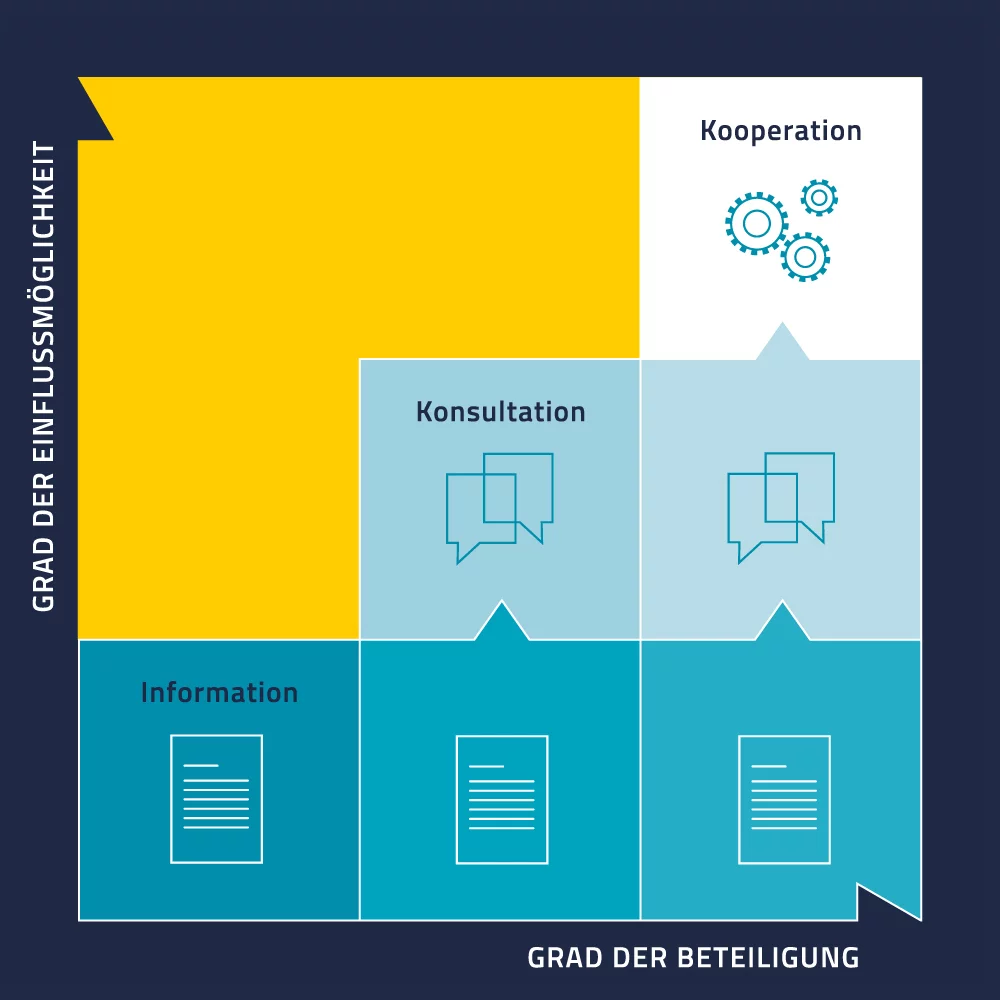

Mögliche Stufen der Beteiligung

Üblich und zum Teil auch gesetzlich vorgeschrieben ist lediglich die Bekanntmachung der Pläne. Man informiert die Bürger darüber, wann was geschehen soll. Diese „Information“ ist die erste und schwächste Stufe der Beteiligung. Wer nicht einmal dazu bereit ist, weckt von vornherein Misstrauen und Negativfantasien. Wo das dann endet, konnte man im ganz großen Stil sehr anschaulich am Beispiel TTIP beobachten. Der Verlauf ist mustergültig – und zwar für Projekte aller Größenordnungen.

Man wird allerdings schnell feststellen, dass eine Konzentration auf diese eindimensionale „One-to-many“ Kommunikation in den meisten Fällen nicht oder nicht mehr ausreicht, um dem strukturellen Gesellschaftswandel gerecht zu werden. Eine reine „Information“ kann unter Umständen den Widerstand der „unerhörten“ Stakeholder sogar steigern. Da dieses One-Way-Verfahren schnell als Respektlosigkeit und Bevormundung empfunden wird, kann das allein schon für eine Abwehrhaltung sorgen. Wenn man den selbstbewussten Staatsbürger von heute lediglich über vollendete Tatsachen informiert, ist der Ärger so gut wie vorprogrammiert.

Menschen wollen mit ihren Sorgen und Anliegen gehört und ernst genommen werden. Und Staatsbürger einer Demokratie des 21. Jahrhunderts bitten nicht darum, sondern fordern diesen Anspruch ein. Um dem homo participatus gerecht zu werden, muss man deshalb noch mindestens einen Schritt weiter gehen und einen echten Dialog mit ihm führen. Das ist sozusagen die Beteiligungsstufe zwei, die „Konsultation“. Vor dieser Entscheidung schrecken Unternehmen und Behörden oft noch zurück, weil sie entweder Angst haben, schlafende Hunde zu wecken, oder sich mit der vielschichtigen und schwer kalkulierbaren Durchführung überfordert fühlen.

Beide Gründe sind nicht unberechtigt. Schlafende Hunde könnten im Dialog durchaus geweckt werden. Dennoch bleibt die Frage, ob es eine kluge Idee ist, die Hunde lieber schlafen zu lassen, bis sie von alleine aufwachen? Und sie werden aufwachen, meist früher als man denkt. Was die Angst vor Überforderung angeht, so zeigt das zunächst, dass man eine realistische Sicht auf die Schwierigkeiten und Fallen, die eine One-to-many-and-many-to-one Kommunikation mit sich bringt, hat. Dieser Respekt ist gut und ein Anfang. Man sollte dann jedoch aus oben genannten Gründen nicht den Fehlschluss ziehen, besser bei der Minimalstrategie „Information“ zu bleiben. Stattdessen ist es häufig sinnvoll, sich noch für einen weiteren Schritt zu öffnen: Der Beteiligung an Entscheidungen – „Kooperation“ als dritte und höchste Stufe der Beteiligung.

Hierbei handelt es sich natürlich um eine sehr intensive Bürgerbeteiligung, die sich aber - sofern sich das entsprechende Projekt grundsätzlich dafür eignet – am Ende auszahlt. Voraussetzung hierfür sind allerdings ein gut durchdachtes Design des Beteiligungsprozesses sowie eine sichere Durchführung. Damit eine solche Beteiligung nicht in einem unerfüllbaren Wunschkonzert der Stakeholder endet, darf bei diesen nicht der Eindruck entstehen, dass alles möglich sei. So müssen von Beginn an die Regeln des Beteiligungsverfahrens ebenso klar herausgestellt werden wie die Punkte, die realistischerweise überhaupt zur Disposition stehen beziehungsweise gestellt werden könnten. Um dafür die notwendige Verbindlichkeit sowie Flexibilität zu erlangen, ist eine enge Zusammenarbeit mit der obersten Entscheidungsebene der Projektträger unbedingt erforderlich – das Thema Beteiligung ist spätestens bei der höchsten Beteiligungsebene „Kooperation“ immer auch Chefsache.

Darüber hinaus muss der Prozess stets transparent geführt und dokumentiert werden. Wer falsche Erwartungen weckt, fügt der Projektumsetzung am Ende mehr Schaden als Nutzen zu. Eine schlecht vorbereitete und fehlerhafte durchgeführte Beteiligung ist dann auch nicht besser als gar keine. Verspieltes Vertrauen holt man auf diesem Feld nicht mehr zurück. Auch von Scheindialogen, die den Bürgern lediglich das Gefühl geben sollen, man interessiere sich für deren Sorgen und Meinungen, ist unbedingt abzuraten. Zu einer „Konsultation“ oder gar „Kooperation“ einzuladen, ohne die echte Bereitschaft mitzubringen, gegebenenfalls die Pläne in irgendeiner Weise zu verändern, gehört in die Welt von gestern. Das funktioniert in einer Demokratie des 21. Jahrhunderts jedenfalls nicht mehr. Der homo participatus lässt sich so nicht austricksen.

Wer heutzutage Infrastrukturprojekte plant, muss über das Thema Beteiligung nachdenken, und zwar rechtzeitig. Auch wenn es bei einem offenen Beteiligungsprozess keine Erfolgsgarantien geben kann, so muss man doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ohne ein sorgfältig konzipiertes Beteiligungsverfahren Probleme entstehen, die im Nachhinein trotz erheblicher Anstrengungen nicht mehr revidierbar sind. Die Frage, wie stark man Stakeholder und Anspruchsgruppen jeweils beteiligt, sollte daher stets mit der Suche nach einer Maximal- und nicht einer Minimallösung beantwortet werden.

Dialog & Beteiligung

Viele Stakeholder verbalisieren gegenüber Projektverantwortlichen immer öfter Ihren Anspruch gehört oder sogar eingebunden zu werden. Setzen Sie in Ihrer Kommunikation daher aktiv auf Dialog- und Beteiligungsangebote und minimieren Sie Widerstände.

Mehr erfahren